2025年03月07日 1861号【不登校の子の心の“ことば”を聞いて/元小学校長・久保敬さんが講演/学校=公教育は変えないといけない/フリースペースたんぽぽ】 |

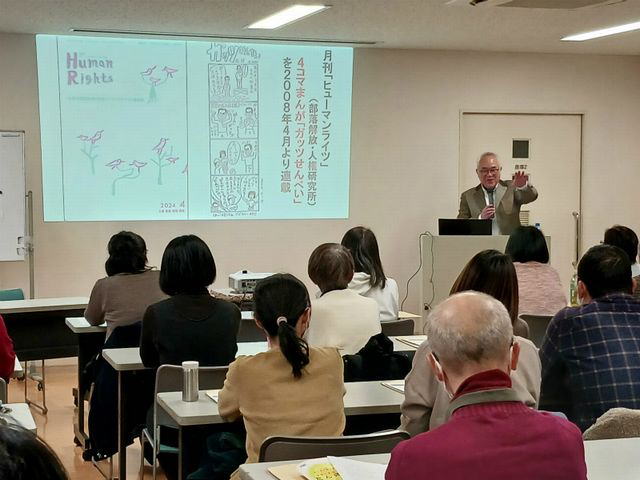

| NPO法人子どもと共に歩むフリースペースたんぽぽ(横浜市鶴見区)が重ねてきた「子育て講演会」。第15回の2月8日は「学校に行けない子どもの心の“ことば”を聞いて!〜子どもと先生が楽しいと思える学校に」をテーマに元大阪市立小学校長、久保敬(たかし)さんの話を聞いた。 不登校の小中学校児童生徒は昨年度、34万人を超えた。講演会は、子どもたちにとって楽しい学校とはどんなものか、みんなで考えるきっかけになれば、と企画された。 腹話術人形「Qちゃん」を手に「友達を連れてきたので紹介する」と語り始めた久保さん。コロナのとき子どもらが「先生、(腹話術の)腕上げたな」と褒(ほ)めてくれたが、よく考えるとマスクしていて口が見えないだけだった、と笑いをとり、一気に会場の雰囲気を和ませる。 それぞれ多様な「ふつう」久保さんは2021年、「豊かな学校文化を取り戻し、学び合う学校にするために」と題する提言書を大阪市長らに送り、訓告処分を受けた。この日の講演は提言書の中で一番言いたかったこと―「子どもたちと一緒に学んだり、遊んだりする時間を楽しみたい。子どもたちに直接かかわる仕事がしたいのだ」―を自らの体験に即して、何かがおかしいと感じつつ批判せず思考停止してきた自らへの怒りを込めて、縦横に語り尽くすものとなった。こんなことがあったと言う。NHK番組「バリバラ(みんなのためのバリアフリー・バラエティー)」のご意見番、玉木幸則さんを特別授業に招き、一緒に給食を食べた。脳性まひで食べ物をうまく口に運べない姿を見て子どもたちは「一生懸命食べててすごいと思った」。しかし、玉木さんは「そんなふうに見えたん? あれ、ぼくの『ふつう』なんやけど」と。 「ふつう」とは「ノーマル」や「スタンダード」ではない。「ナチュラル」=「ありのまま」のいつも通りの自分であること、人それぞれに多様な「ふつう」があり、それが当たり前であること―久保さんは改めてその思いを強くする。 学校には、もっと隙間の時間や空間が必要だ。「やってもやらなくてもいい」「できなくても気にならない」「役に立たなくて構わない」「何度でもやり直せる」「無我夢中になれる」「指導よりも子どもの『自然』の力に任せる」「困った時は『助けて』と言える仲間がいる」。そんな学校づくりが目標になった。 質疑応答で「学校(公教育)は変わるでしょうか」と問われた久保さん。教え子のお笑いコンビ「かまいたち」濱家隆一さんが学級文集に書いた言葉―他の子はみな「〇〇になりたい」だったが、彼だけは「ぼくはNSC(吉本総合芸能学院)に行って漫才師になります」―を引用し、「変えることはできる。『変えたい』ではなく『変えるんだ』と言い続けることが大事」と力強く答えた。 元気に「みんなでガッツ」久保さんは月刊誌に4コマまんが「ガッツせんべい」を連載している。講演会の締めくくりに「かまぼこ、違(ちご)た、かまえて」と音頭をとると、会場いっぱいに「みんなでガッツ、ガッツ、ガッツ」の元気な掛け声が響きわたった。55人の参加者の中には不登校の子を持つ親たちも。「不登校は子どもが悪いのではなく、社会・大人・政府がその状況を作ったとはっきり言っていただき、改めて大人がしっかり考えなければいけないと思った」「孤独な気持ちに勇気をいただいた」「お話を聴いて、あせらずに子どもを信じ、子どもの味方でありたいと思う」「好きなようにさせているが、『本人のやりたいこと』をかなえさせるのは難しいなと感じている」などの感想を寄せた。 たんぽぽ理事の一之瀬百樹さんは「今後、現場の教員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの参加を得て、子育て講演会を学校や教育がどう変わってほしいかの議論を起こせる場にしていきたい」と話している。    |