2025年03月14日 1862号【働かせ放題の給特法は廃止だ/長時間労働是正とかけ離れた法「改正」案/教員定数増と一体で労基法適用を】 |

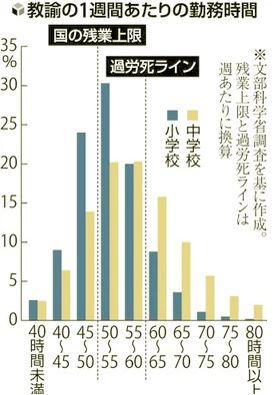

2月7日、石破政権は「公立学校教員給与特別措置法(給特法)」等の「改正」案を閣議決定し、通常国会に提出した。〝働かせ放題〟の仕組みはそのままに、教職調整額の段階的引き上げで現在の長時間労働実態を放置し、階層化と分断で教育現場にいっそうの困難を持ち込むものだ。給特法は労基法外しそもそも給特法は、公立学校教員の「職務と勤務態様の特殊性」(1条)を強調し、労働基準法37条の時間外割増賃金等に関する規定を適用除外とする。教員の残業代(時間外勤務手当等)を支給せず、残業代の代わりとして教職調整額(4%)を支給する仕組みが設けられた。その下で〝定額働かせ放題〟の長時間労働が作りだされてきた。それは、労働時間などの基準を法律で定めるとした憲法27条2項に基づく労基法による労働条件が守られない違憲状態であることを意味する。教員の異常な長時間過密労働を是正し、労働から解放される時間の保障を権利として確立することは緊急の課題だ。 ところが、今回の給特法「改正」案は、この長時間労働や精神疾患多発の実態を改善するものには全くなっていない。むしろ、1月に公表された「労働基準関係法制研究会報告書」が示した「法定基準の調整・代替」の名による労働時間規制の緩和=労基法そのものの解体と軌を一にする法案となっている。 厳格な労働時間の把握を放棄することは、労働者保護・労働安全衛生の観点から許してはならない。 教員は、いわゆる「超勤4項目」(生徒の実習、学校行事、職員会議、非常災害等)以外の業務(教材研究などの授業準備、家庭訪問、部活動指導など)を「自発的な判断」で行った時間は、労基法上の「労働時間」には含まないとされている。持ち帰り仕事を含めこうした「サービス残業」の実態を改善していく姿勢は、文部科学省にはなく、「改正」案にもない。   厳格な労働時間把握を必要なのは、〝働かせ放題〟の給特法を廃止し、文科省の言う「在校等時間」把握という実態無視の労働時間把握でなく、厳格な労働時間の把握をすることだ。労基法37条が定める残業代の割増し制度の趣旨は、使用者に対する罰則であり、残業時間の抑制を求めている。給特法「改正」案による段階的な調整額増(4%を2025年度に5%、31年度に10%)は、〝給料を上げるのだからもっと働け〟と時間外労働を奨励するものとなり、その趣旨からも逸脱している。また、休憩時間がとれていない労基法違反の実態も改善は欠かせない。 「改正」案では、教育委員会が教職員に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定や公表義務を図るとする。だが、現行学習指導要領に基づく授業時間数や学習内容の増加、観点別評価や諸報告など現場での業務量は際限なく増えてきたことを何ら顧みない制度設計では実効性はない。 さらに問題なのは、東京都で先行導入された上位の「主任教諭」と下位の「教諭」に分化し給料に差をつける「主任教諭制度」の仕組みを、「主務教諭の職の新設」として全国化することだ。本来対等かつ民主的関係であるべき教職員集団が今以上に階層化・分断され、上意下達が強まる一方で、教諭にとどまる教員の給料は引き下げられる。職員会議が形骸化されて久しい。児童・生徒の実態、思いに向き合い直接関わる現場教員の自律性や必要な裁量を奪い取ってしまう。 教育条件改善こそ必要深刻な「教員不足」や昨年度過去最高となった教育職員の精神疾患による病気休職者数7119人という実態を改善することは待ったなしだ。そのためにも、給特法は廃止し、労基法適用による厳密な労働時間把握と残業代支給による長時間労働の抑制は欠かせない。同時に、労働時間短縮と子どもの学習権を保障する教育条件改善のための学級定員減・教員定数増をただちに実施すべきだ。また、残業代なしでも人間らしく生活できる教職員の大幅賃上げを一体で求める必要がある。 そして業務過多の実態を改善する柔軟なカリキュラム運用や超勤4項目の厳格な順守など、現場からの要求を教育行政に突きつけていかなければならない。 |