2025年04月11日 1866号【自衛隊 統合作戦司令部設置の狙い/侵略軍組織にさらに近づく/“米軍との対等な関係”への一歩】 |

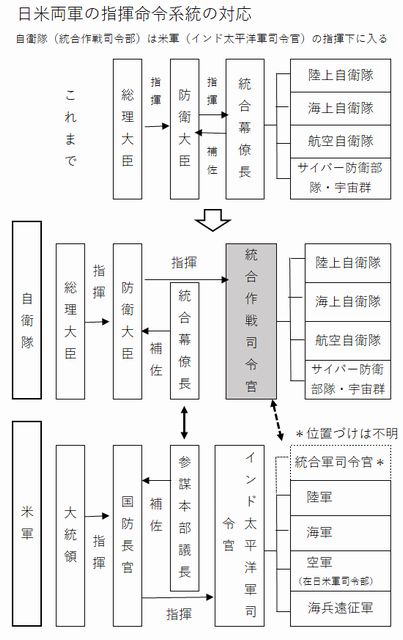

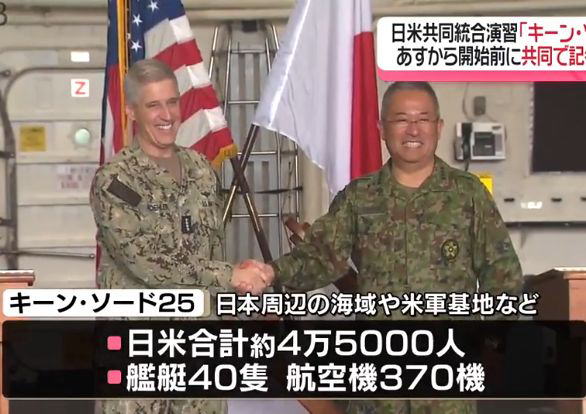

自衛隊は3月24日、陸海空及び宇宙・サイバー部隊を一体的に指揮する統合作戦司令部を発足させた。20万人超の軍隊を指揮下に置く司令部が常時臨戦態勢をとる状況が生まれる。米軍の組織づくりを積極的に取り入れ、侵略軍の体を整えてきた自衛隊は、また一歩それに近づいた。常時臨戦態勢今回の組織改編は、統合幕僚監部(トップは統合幕僚長)から各部隊への指揮命令機能を分離し、統合作戦司令部として独立させることにある。統合幕僚監部は内閣総理大臣、防衛大臣を補佐する役割に徹するという。その目的について林芳正官房長官は「平素から部隊を一元的に指揮できるようになり、防衛体制を迅速に構築することが可能」と述べている(3/24)。「一元的に指揮」とは陸海空の3自衛隊を一体として指揮することを意味する。2006年、それを目的につくられたのが統合幕僚監部だ。前身の組織である統合幕僚会議の議長には各自衛隊トップの幕僚長を指揮する権限はなく、統合部隊間の調整役に過ぎなかったものを、どの部隊に対しても命令できる権限を統合幕僚長に与え、「統合運用が原則」と位置づけた。 この時の背景には、03年から09年にかけて行われたイラク派兵や04年の「スマトラ沖地震救援」派遣がある。各部隊を海外派兵する場合、統合した指揮系統が実戦上より必要とされたのだ。あわせて、3自衛隊「共同の部隊」(07年自衛隊法改定)を創設し、機能強化をはかっていた。08年には初の統合部隊として指揮通信システム隊が編成され、09年には情報保全隊が統合幕僚監部の下に組織されている。 今回の統合作戦司令部は「平素から、迅速に」に力点がある。現在、国会審議中の「サイバー対処能力強化法案」はネット通信を常時監視し、先制攻撃を可能とする。指揮通信システム隊が22年に強化されたサイバー防衛隊がこの任務にあたる。臨戦態勢に応じた司令部が必要だったのだ。 中谷元防衛相は統合作戦司令部開設にあたり「あらゆる事態に24時間365日対応できる体制を構築し、統合運用の実効性を向上させてほしい」と訓示した。 統合作戦司令部の設置は、自衛隊がより実戦的な組織へと強化されていくことを意味している。 米軍組織を取り入れ自衛隊組織は、米軍との合同軍事演習を重ねる中でより米軍組織に近づくような改編を行ってきた。水陸機動団はその典型だ。日本版海兵隊と言われるように、米海兵隊と共同行動をとる部隊としてつくられた。海外侵略の先兵である海兵隊を自衛隊は取り入れたのである。3軍統合のあり方もそうだ。米軍には大統領の軍事顧問として統合参謀本部がある。これとは別に、地域統合軍の一つであるインド太平洋軍への命令は統合軍司令官が行う。自衛隊が今回、統合幕僚監部と統合作戦司令部を別建てにしたのは、この米軍の組織にあわせたものだ。 だが、この改編は日米の組織を形式的に対応させただけではない。その意図は、自衛隊の改編に合わせ、米軍側も在日米軍司令部を格上げする準備を始めていることに見てとれる。 在日米軍には陸軍(本部は座間)、海軍(横須賀)、空軍(横田)、海兵隊(沖縄)があり、インド太平洋軍司令部(ハワイ) の下にある。在日米軍司令部は横田の第5空軍におかれ、司令官は4軍への指揮権はない。これを「統合軍司令部」として格上げし、4軍の指揮権を付与する構想が進んでいた。 トランプ政権がコスト削減のために「再編中止を検討」とメディア報道があったが、直近の日米防衛相会談(3/30)では、統合軍司令部を独立させ自衛隊との連携強化を図る方針を確認している。  シームレスな統合これは何を意味するのか。日米両サイドの組織改編は「作戦と能力のシームレス(切れ目のない)な統合を可能とするため」(24年4月岸田・バイデン共同声明)だった。バイデン大統領(当時)は「これは日米同盟が発足して以来、最も重要なアップグレードだ」と評価している。 日米両軍が「シームレスな統合」を必要としているのは対中国ミサイル攻撃態勢の整備だ。米軍の「統合防空ミサイル防衛」(IAMD)は、中国のミサイルを撃ち落とす「防御的対空作戦」と中国本土のミサイル基地を先制攻撃する「攻撃的対空作戦」をセットにしている。これは、米軍単独では不可能であり、同盟軍との「シームレスな統合」が必要だとしている。 実際、日本も軍事(安保関連)3文書の改定でIAMDを位置づけた。そのためにミサイル迎撃だけでなく、敵基地攻撃能力の保有をセットにしたのだ。 防衛省には、実際にミサイルを撃つには、5つの段階が必要としている。(1)敵国の基地情報の収集・分析、(2)攻撃目標の設定、(3)発射命令、(4)発射実行、(5)結果の評価、作戦修正の要否。これを「日米共同対処」で行うとしている(布施裕仁著『従属の代償』講談社現代新書)。少なくとも、情報収集・分析は米軍が主導する。攻撃目標設定もミサイル発射も「日本独自の判断で」できるわけがない。 つまり日米の両軍の組織改編は、自衛隊がインド太平洋軍の指揮下に組み込まれることを意味している。政府は「米軍の指揮下に入ることはない」と繰り返すが、考えるまでもない。ミサイル攻撃に限らず、日米それぞれの軍が別々の判断、指揮系統で同時に「敵軍」と闘うことなどありえない。 すでに自衛隊発足前の1952年、吉田茂首相(当時)は「有事の際、単一の司令官は不可欠、米軍が任命するべき」と米軍の指揮下に入ることを了解している(81年、古関彰一独協大学名誉教授が米公文書で確認)。指揮権密約と言われるものだ。 軍拡を軍縮へ自衛隊は、安倍政権による戦争法制の制定以来、米軍のノウハウを吸収し、侵略軍の体裁を加速度的に整えてきた。統合作戦司令部の設置は、陸海空だけでなく宇宙やサイバー空間を含む「領域横断的」シームレスな軍隊の指揮・命令を睨(にら)んだバージョンアップでもある。米軍と対等な軍隊をめざす石破政権にとって重要な意味を持つ組織改編なのだ。「シームレスな連携」という時、もう1点「日常から戦時まで」も切れ目のない連携を考えている。それは、市民の日常生活は切れ目なく戦場へとつながっているということだ。自衛隊発足から71年。膨張を続ける軍隊、軍事優先社会に突き進む動きを反転させなければならない。悲惨な戦争経験から軍隊の不保持を決意したことを思い出そう。改めて軍隊のない、市民生活優先の社会建設へと声をあげよう。  |