2025年04月18日 1867号【スマホで働く「スキマバイト」の落とし穴/メディア取材から見える“労働のスキマ”】 |

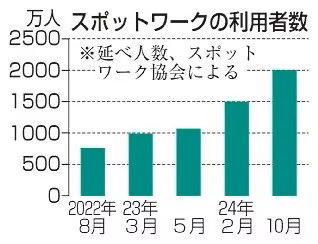

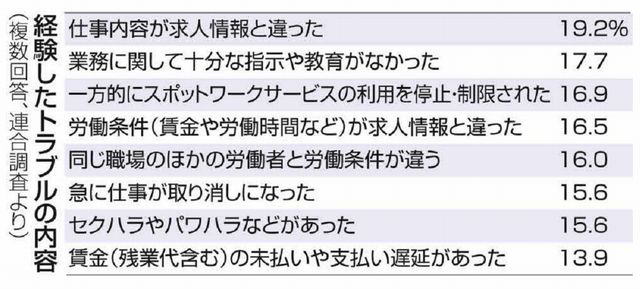

スマホ一つで履歴書も面接もなしに短時間働けるという「スキマバイト(スポットワーク)」が急拡大している。2019年末に330万人だった利用者数累計は、現在3000万人に上る。「柔軟な働き方」として注目され若者からシニア層にも広がる一方、その“便利さ”の裏には深刻な労働問題が潜んでいる。 東京新聞が調査報道この実態を明らかにしたのが、東京新聞による一連の取材報道だ。現場に入った記者自身の体験や聞き取りを通じて、スキマバイトの「隙間(すきま)」=労働法違反が次々と浮き彫りにされた。2024年12月、連合が発表したスキマバイト実態調査では、利用経験者の47%が何らかのトラブルに遭遇していた。「仕事内容が違う」「一方的に利用停止された」「説明不足だった」といった声が目立ち、問題を誰にも相談せず泣き寝入りするケースも多い。背景に、働き手の「次に仕事が来なくなるかもしれない」という不安や孤立がある。 記者が実際に体験した「スタンバイバイト(待機型バイト)」では、より根深い問題が露わになった。スタンバイとは、当日に仕事があるかどうか分からないまま指定された場所で待機する形態だ。しかし、その待機時間について賃金が支払われないケースがある。 多くの非正規争議にかかわる村田浩治弁護士は「スタンバイ自体が使用者の拘束下にある労働時間であり、賃金不払いは労働基準法違反の疑いがある」と明言している。スタンバイ後に実際の仕事が発生しなくても、その間に拘束されていた事実は消えない。  労働法無視が続出さらに、労働者が指示を受けた相手が“別会社の社員”だったという証言もあり、「偽装請負」の可能性が高い。本来、業務委託契約では委託を受けた会社の責任者が現場で独立して指揮するべきで、委託元の会社が直接労働者に指示を出すのは、労働者派遣法や職業安定法に抵触する。こうした現場では「誰の指示で動いているのか」「自分が何次下請けか」が分からないまま働いている人も多い。江東区の区民まつり設営では、区の契約書に記されたのは元請け会社までで、そこから先の下請け構造は不透明だった。 不透明な契約構造のなかで、深刻なのが通勤途上災害の扱いだ。スキマバイトでは業務委託や準委任という名目が使われることが多く、通勤中に事故やけががあっても「労災保険の対象外」とされることがある。通常の雇用契約であれば業務中・通勤中の事故は労災の補償対象になるが、スキマバイトではその「労働者性」が争点となり、救済されにくいのだ。 アプリ「シェアフル」は、スタンバイ中に賃金が出ない求人を掲載していたことについて「問題の存在を取材を受けて初めて把握した」と回答した。だが、公式インスタグラムでは、「コスパよく稼げる」とスタンバイバイトを積極的に推奨していた過去がある。 報道は、スキマバイトが「違法な日雇い派遣」と酷似しているという専門家の警鐘を取り上げつつ、実際にはこうした働き方がすでに社会に蔓延(まんえん)していることを明らかにした。アプリを通じた新しい就労形態が、結果として旧来から存在していた“グレーな労働”の拡大を加速させている。 必要な法的規制村田弁護士は語る。「正社員でも生活が苦しい時代。低賃金でも働けないよりマシという人は多い。だから問題があっても声を上げづらく、表面化しない」。スタンバイバイトの待機部屋では、記者の周囲の人びとが理不尽な状況を当然のように受け入れていたという。「自由で柔軟な働き方」と称されるスキマバイトだが、労働者が権利を主張できず、トラブルが可視化されにくい構造そのものが最大の問題だ。この「便利さ」の裏側で起きている労働法違反、労働者の犠牲や屈辱を見逃してはならない。 緊急に必要なのは、無法な働き方を助長するスキマバイト自身に対する法的規制である。 |