2025年10月17日 1891号

【JAL123便事故40年・JR福知山線事故20年/公共交通「節目」の年/安全・サービスの現状を見る】

|

1985年に起きたJAL123便墜落事故から40年。2005年のJR福知山線脱線事故から20年。今年は公共交通にとって節目の年だ。安全やサービスの「現状」を点検する。

管制官は増えたが

2024年1月、羽田空港で起きたJAL機と海上保安庁機の衝突事故では両機が完全に焼失。JAL機側には奇跡的に死者を出さなかったが、海保機乗務員6人のうち5人が死亡した。

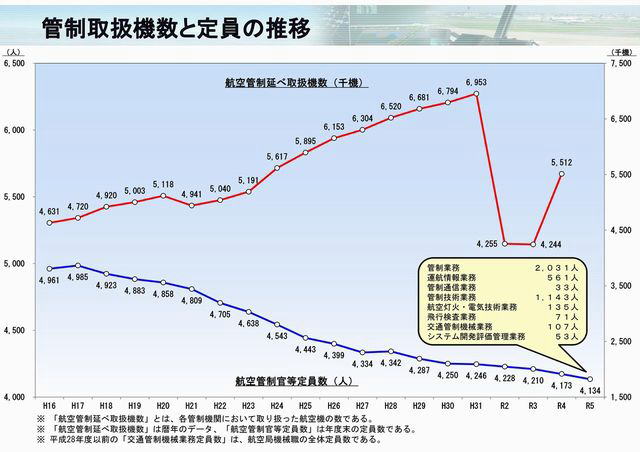

事故の過程で浮かび上がったのが人命軽視、効率優先の航空行政だった。国内空港での航空管制官が取り扱った航空便数は、463万1千機(2004年)から、コロナ禍直前の2019年には695万3千機へ、1・5倍に増加した。一方で、管制官等など航空安全に関わる国土交通省職員は同時期に4961人から4246人に15%も減少。この結果、職員1人当たりの負担は1・8倍に増えた。起こるべくして起きた事故だった。

(クリックで拡大) (クリックで拡大)

管制官も加入する国土交通労働組合が管制官の増員を求めるなどの動きを受け、国交省は2024年7月から羽田、成田、関空、福岡、那覇の主要5空港で管制官を14人増員した。

一方、航空各社の取り組みは遅れている。羽田事故を起こしたJAL便は、年始の繁忙期ということもあり、偶然、ドア数と同人数の客室乗務員を配置していた。すべてのドアに客室乗務員を配置できたことが素早い緊急脱出につながった。だが、客室乗務員のドア数と同数の配置は日本では義務化されておらず、現状ではドア数未満の客室乗務員数で運行されている便も多い。また、海外では客室乗務員を保安要員と位置づけている国もあるが、日本では「接客要員」扱いだ。いずれもJHU(JAL被解雇者労働組合)などが改善を求めているが、いまだ実現していない。

JALを中心にパイロットの飲酒も相次いで発覚。123便事故以降、日本の航空会社で乗客死亡事故は発生していないが、今後は予断を許さない。

新幹線でトラブル続発

東北新幹線で併結運転されている「はやぶさ・こまち」の連結器が走行中に外れる事故がこの1年で2度起きた。2024年7月には、東海道新幹線豊橋〜三河安城間で保線車両同士が衝突し、始発から終日運休となった。東海道新幹線が事故で丸1日運休したのは1964年の開業以来、初の異常事態だ。JR各社で人減らしや外注化による合理化は極限まで進められている。放置すれば大事故発生は避けられない。

参院選で排外主義を掲げる参政党らが議席を伸ばしたが、新幹線の夜間保線作業に多くの外国人労働者が関わっていることは指摘しておく必要がある。重い車両が高速走行する新幹線では、わずか0・1㍉の線路のゆがみも事故につながる。市民の多くが寝静まった深夜から未明、新幹線の安全を守っている外国人労働者がいなくなれば「日本の大動脈」もその機能を失う。

地方路線を残すには

コロナ禍以降、JRは黒字を回復した本州3社含め、ローカル線切り捨てに乗り出している。津軽線(青森県)の一部区間、久留里線(千葉県)のバス転換が決定。改定「地域公共交通活性化再生法」に基づく協議会入りした芸備線一部区間では、列車増発の効果を見極める実証実験が始まった。

大雨災害で不通区間の残る第三セクター・くま川鉄道(熊本県)は2026年に全線復旧予定だ。「沿線の4つの高校生850人のため代行スクールバスを出しているが、朝夕の通学時だけの運行なのに13台で6億円かかる。試験の日、午後1時で学校が終わった高校生が、夕方4時のバスを3時間も待っているのを見て、1時間待てば列車に乗れるローカル線の価値を知った」と関係者は話す。

鉄道会社だけの収支ではなく、クロスセクター分析(地域への影響まで含めた多面的分析)を通じてその価値を再確認する。「赤字なら廃止」一辺倒だったローカル鉄道に一筋の光も見えてきた。 |

|